柔整科と鍼灸科でいっしょにご紹介

手島✋・橘🍊:こんにちは、柔整科の手島と鍼灸科の橘です。

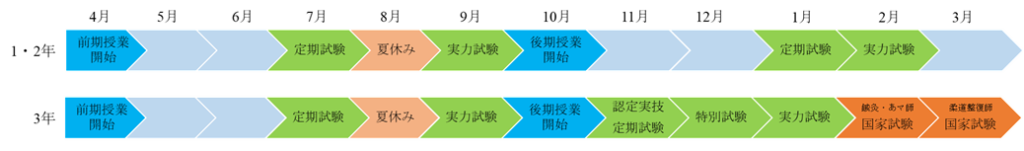

こちらでは在学中に受ける試験についてまとめてご紹介します。

まず1年間の流れはこのようになっています。

【例:日本柔道整復専門学校】

橘🍊🎤:1年生と2年生は同じスケジュールとなっていますね。

3年生になるとテストの回数が増えています。

また、実技の大きな試験として、「実技評価」というものが入ってきます。

筆記の国家試験は会場に集まって受験しますが、

この実技評価は他の学校から派遣された先生が評価を行います。

初めて会う試験官により、緊張感のある試験となります。

鍼は、患者役の誘導から始まり、手際よく消毒を行い、指定された向き、角度、深さで鍼を相手に刺せるかどうか。

お灸は、制限時間内に必要な壮数を左右交互に相手の足にすえられるかどうか。

どちらも安全性を非常に重視します。鍼は、思った通りの方向に刺せないと事故につながりますし、

お灸は熱すぎるとやけどになりますから。

柔整科はどんな感じですか?

手島✋🎤:柔整科でも鍼灸科と同じスケジュールでテストが行われます。

骨が折れたり(骨折)、関節が外れたり(脱臼)すると骨同士の位置関係が崩れてしまいます。

その位置関係を元に戻すことを整復といい、

認定実技審査ではそれらの外傷(ケガ)の整復および安静を図るための固定を行う実技試験があります。

また、実技試験のほかに柔道の試験もあり、

柔道の試験は学校に入学するまで柔道を経験したことがない方も、

経験者(有段者)も関係なく行います。

柔道をやったことがなくて不安だと思う方もいらっしゃると思いますが、

1年生のころから授業で礼法や受け身など1から始めていきますので、ご心配なさらないでください。

柔道整復師のバックボーンである柔道は「礼に始まり礼に終わる」と言われます。

テスト期間をよく把握して計画を

橘🍊🎤:まとめると1・2年次、3年次は以下のようになります。

手島✋:このように一覧でみると、3年生は試験の量がより多いのがわかりますね。

3年生は特に国家試験を受験する年になります。

ここには書かれていませんが、国家試験に向けた対策も行っているので、

1・2年生に比べると割とタイトなスケジュールになります。

そのため、1・2年生のうちから、学んだことを少しずつ習得し、

土台となる知識を積み上げることが重要になります。

橘🍊:定期試験だけではなく、実力試験も特別試験も進級や卒業に影響します。

試験が迫っていない時も、少しずつコツコツと復習するのがいいですね。

-1.jpg)