はい!みなさん、こんにちは!

事務局の渡辺です。

11月になりましたね。

今年も残すところあと2か月となり、時の流れの速さを感じています。

しかし、早く進んでは困ります。

柔道整復科は実技審査も控え、3年生は最後の定期試験と!国家試験への追い込みが始まる始まる!

体調を崩さぬよう、後悔のないように

勉強に専念してほしいと思いながらブログを打ち込んでおります。

3年生もたまには息抜きでブログ覗いてね!

文化の日を振り返って日本が自慢できる遺産

文化の日は、自由と平和を愛し、文化をすすめる日とされています。

その文化の日にちなみ日本が世界に誇れるものは何だろうか……。

世界が認めたものとなれば「世界遺産」の登録ではないでしょうか。

2013年に『富士山』、2014年に『富岡製糸場』、2015年に軍艦島をはじめとした『明治日本の産業革命遺産 製鉄・鉄鋼、造船、石炭産業』、2016年に上野の国立西洋美術館を含む『ル・コルビュジエの建築作品』、2017年に『「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群』、2018年に『長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産』、2019年に『百舌鳥・古市古墳群』と、近年、7年連続の世界遺産登録を果たしています。

更に、コロナ禍で審議が見送られた2020年を挟み、2021年に『奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島』『北海道・北東北の縄文遺跡群』、そして2024年には『佐渡島の金山』が登録されています。

姫路城や屋久島が1993年に登録されて日本は現在26もの世界遺産が登録されています。現在、世界12位!素晴らしいですね!

ちなみに世第1位はイタリアの55で、以下、中国、スペインと続きます。皆さんも次回のお休み等で旅行計画立てるのもいかがでしょうか。

山中湖紅葉と赤富士(旭日丘湖畔緑地公園周辺) 撮影者:kt-watさん

出汁文化ときのこ

そして「富士山」と同じく2013年、「和食:日本人の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを覚えていますでしょうか。

*「世界遺産」と「無形文化遺産」の最大の違いは、保護の対象が「有形(かたちのあるもの)」か「無形(かたちのないもの)」かという点です。寿司や天ぷらといった特定の料理ではないのでご注意を……。

また、和食が世界に認められた理由は、豊かな自然と四季の移ろいを尊重し、食材の持ち味を最大限に活かした調理法にあるとされています。その和食の根幹をなすのが「出汁(だし)」です。

*でじるじゃないよ……。

今回は11月の旬と合わせて“きのこ出汁”を紹介したいと思います。出汁といえば、カツオや昆布をイメージする方も多いですが、きのこにはきのこの旨味成分がたっぷり詰まっています。

きのこ自体は今や人工栽培によって1年中管理され、いつでも食べられるので、

「最も収穫が多い時期」「最も美味しく食べられる時期」の「旬」という概念からは少し外れているかもしれませんが、それでもまいたけ、しいたけ、しめじなどの天然物は9月から11月にかけての「旬」であるため、出汁と合わせて紹介!

そして、その“きのこ出汁“は、*¹グルタミン酸や*²グアニル酸を豊富に含むきのこから作られ、うま味の相乗効果により、深い味わいが出ます!

*¹グアニル酸:特に干ししいたけに多く含まれる成分で、グルタミン酸と組み合わせることでうま味を飛躍的に高める「うま味の相乗効果」を生み出します。

*²グルタミン酸:マッシュルームやエリンギなどに多く含まれる成分です。他のうま味成分と組み合わせることで、料理の風味を豊かにします。

また、ブナシメジやマイタケなどのきのこを使用することで、昆布出汁を超える旨味を引き出すこともあります!

さらに、きのこには多くの健康効果があり、免疫力の向上と腸内環境の改善に効果抜群!

きのこ苦手でも風邪対策の1つだと思って摂取しよう!

*ちなみにこのブログを書いた本人はきのこだめです。特になめこ……食感がね……。

それはさておき簡単に作れるレシピと共に紹介いたします!!

調理時間:10分

■材料(2人分)

・お好きなきのこ(エリンギ、まいたけ、しめじ、えのき、しいたけ)

エリンギ・まいたけ・しいたけ類は薄めに切り、しめじ・えのきは細かくほぐし、石づきなどの下処理も忘れないように!

・酒:小さじ2杯

・みりん:小さじ1杯

・しょうゆ:小さじ1と1/2杯

・だしの素:小さじ1杯

・水:400cc

■作り方

・鍋に下処理または下ごしらえしたきのこ類、だしの素、水を入れ沸騰。

・きのこがしんなりするまで中火で4~5分ほど煮込む。

・調味料や薬味を加えて混ぜ合わせたら完成です。

レッツチャレンジ!

※写真はあくまでもイメージです

これから始まる老化の時期対策

これから本格的な冬の到来ともいえる二十四節気の「立冬」になります。木々の実が落ち、葉は色づき、寒さを実感すると同時に、「老化の始まりの時期」ともいわれているそうです。

症状として出やすいのは、泌尿器系のトラブルだそうです。また、ホルモンバランスのくずれから、肌荒れや下腹部・腰の痛み、さらには生理不順なども感じやすくなるとのこと。

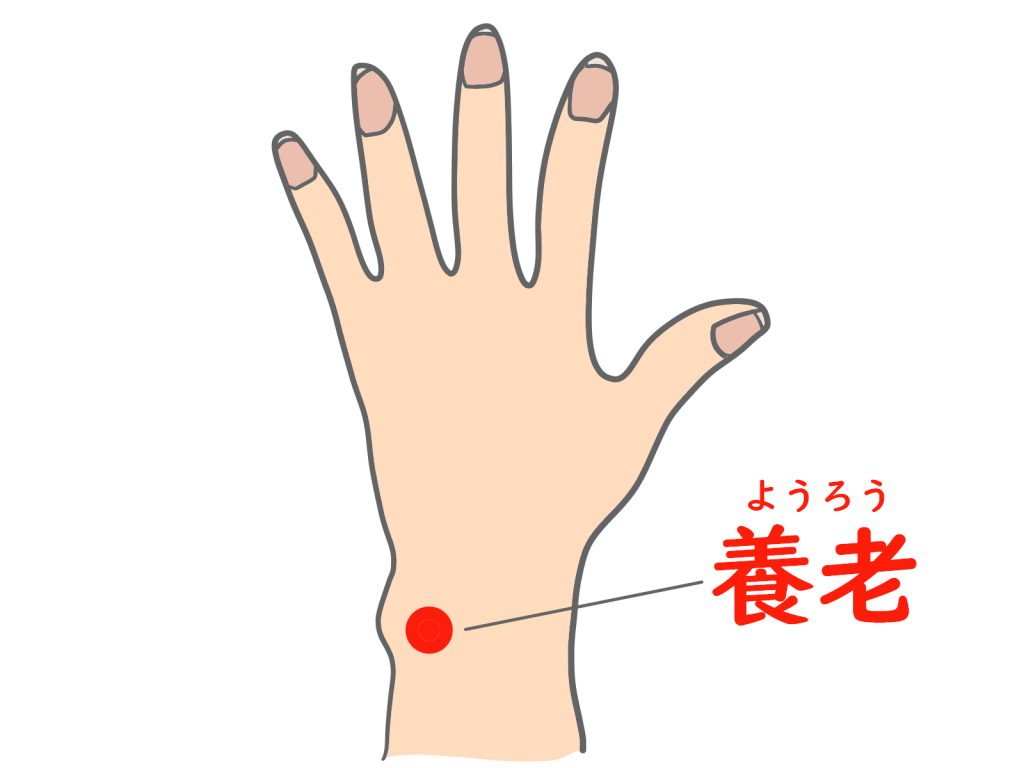

今回もその対処方法として、鍼灸校の先生たちがオススメするツボの1つ“養老”を紹介します。

主に老眼や運動機能障害などの老化防止に効果的といわれています。

~養老~

老化防止の効果を期待できる養老のツボは、「手首の小指側」!

手首の手の甲側、手首の小指側には突起があり、その下の少し薬指寄りにあるくぼみが養老のツボです。

準備:

身体をリラックスさせ、座ったり横になったりして、押しやすい姿勢を取ります。

指の使い方:

ほかの4本の指で手首を軽くつかみ、ツボに親指を当てて、残りの4本の指で手首を支えます。人差し指でイタ気持ちいい程度に感じる強さで押す。

押す動作:

親指に力を入れて、イタ気持ちいい程度に5秒押して5秒離す刺激を1セットとし、5〜10回刺激を繰り返すこと。

養老のツボを押すときのコツは、力を入れすぎないこと!

そのため、身体を冷やさないよう常に温かい恰好を心掛け、内面もきのこ出汁などの「食」やツボなどのセルフケアで整えていきましょう!

写真.jpg)

写真.jpg)