こんにちは!鍼灸校教員の吉田です。

今回は、東洋医学研究班の東垣 貴宏先生に、

名古屋で開催された全日本鍼灸学会での研究発表についてお話をうかがいました!

テーマは

「脈診における『大脈』『小脈』『太脈』『細脈』の古典文献からの検証」

長年取り組まれてきた脈診訓練法の開発・第26報です!

脈診の「言葉」に向き合う研究

吉田:まずは今回の研究テーマについて、教えてください!

東垣先生:脈診は、鍼灸治療において欠かせない診察法です。

今回の研究では、中国古典に登場する脈診の表現、

特に「大」「小」「太」「細」の使われ方に注目しました。

40件の古典文献を対象に、それらの語が古典における脈診の表現として

どう用いられているのかを徹底的に調べました。

吉田:この研究に取り組まれたきっかけは?

東垣先生:脈診の重要性はよく知られていますが、実際にどうやって

身につけるのかが明確に書かれている文献はとても少ないんです。

だからこそ私たちの研究班では、初学者がつまずきやすいポイントを分析し、

誰もが客観性・再現性を持って習得できる指導法=訓練法の研究・開発を行いました。

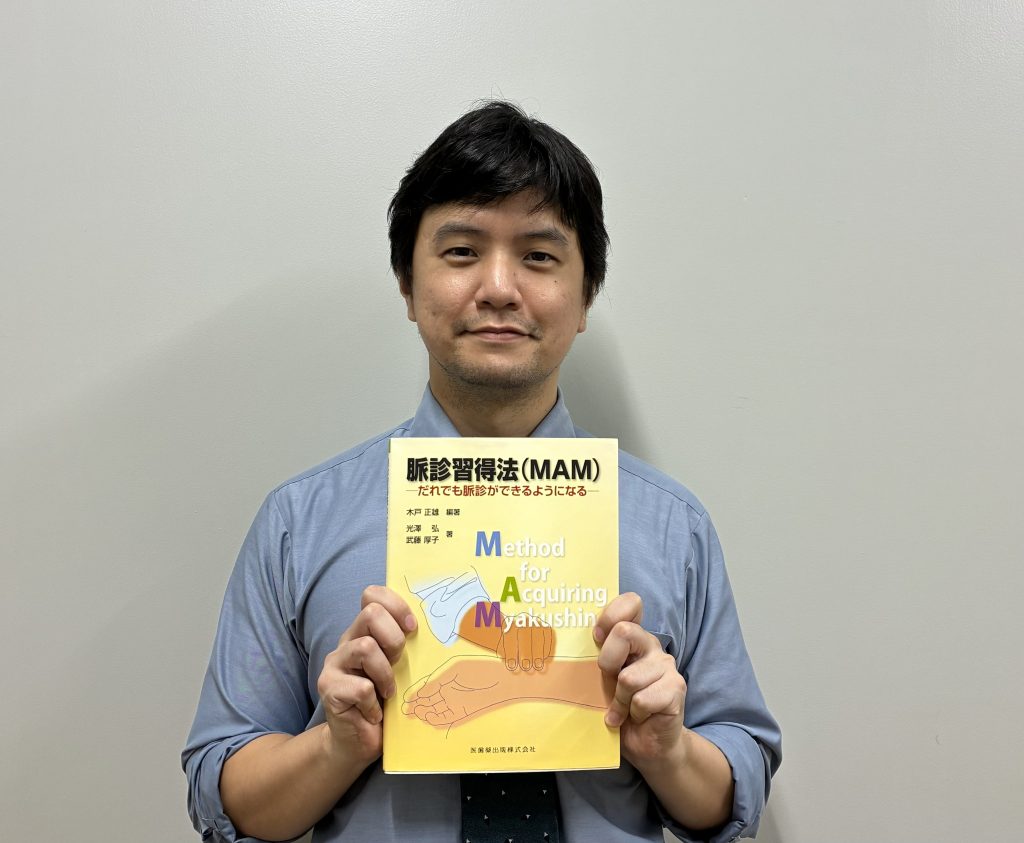

現在では研究成果が『脈診習得法(MAM)』として医歯薬出版から出版され、

以前と比較して脈診がとても習得しやすいものになっております。

今回の発表は、脈診に関する継続的な研究の第26報目になります。

吉田:長年研究班で続けてきた、積み重ねのある研究なんですね。

文献調査のリアル

吉田:文献調査は、どんなふうに進められたんですか?

東垣先生:今回注目したのは、「大」「小」「太」「細」といった脈診に関する語句です。

これらの言葉が登場する条文を、脈診に関係する範囲すべて抜き出しました。

吉田:それって、ものすごい量ですよね…!

東垣先生:はい、40件の古典文献を対象にしたので、かなりの作業量でした。

しかも、これらの語句は脈診だけではなく、身体の部位や経絡の形容、

病態の描写などにも頻繁に使われます。

その中から脈診に関わる用例だけを抽出するのは、なかなか骨が折れました。

吉田:わかります…私も少しだけ古典調査をしたことがありますが、

漢字ばかりの中で目的の記述を探すのって、途中で目がチカチカしてきますよね(笑)

東垣先生:まさにその通りで(笑)

しかも原文はすべて古代の中国語。語の使い方や文脈も時代によって

微妙に違っていて、正しく理解するのに時間がかかりました。

吉田:そんな大変な調査の中で、特に印象に残ったことはありますか?

東垣先生:古代の医家たちも、脈診という診察法に真剣に取り組み、この技術を

次代に残そうと大切に扱い、その結果として今の時代にまで伝承されたことを改めて感じました。

しかし、今でも初学者にとって脈診を1人で習得するのは大変です。

だからこそ、これからも研究を続けて、より有用で

客観性・再現性のある指導法を確立していきたいです。

学会当日の様子

吉田:名古屋大会はいかがでしたか?

東垣先生:発表は初日の早い時間帯だったのですが、

たくさんの方にお越しいただけたことがとても嬉しかったです。

中には、私が学生の頃から憧れていた先生方もいらっしゃって、

緊張と同時に誇らしさも感じました。

また今回は、学生発表の評価委員も務めさせていただきました。

印象的だったのは、学生の意識調査、研究の難しさに関するものです。

例えば、ある学生は、本来想定していなかった問題で研究が困難になり、

指導教員と一緒に課題を整理しながら発表しました。

「研究はデザインを組んだらその通り進むものだと考えていました」

という言葉に、こちらも大きな気づきを得ました。

研究活動のやりがい

吉田:今後の研究の展望、そして学生や卒業生に向けたメッセージをお願いします!

東垣先生:まず、脈診は奥が深く、それぞれの方の習得状況に

合わせたステップアップ方式での習得が必要です。

そして、なにより鍼灸師にとっても患者さんにとっても、

脈診というのは鍼灸での臨床に欠かせない有用な技術です。

脈診がより実践的でさらに有用な診察法となるよう、

これからも研究を続けていきたいと思っています。

さらに、学生や若手の先生方には、学会という場をもっと身近に感じてほしいです。

専門的な話もありますが、皆さんにとって「やってみたい!「参加したい!」

と思える研究や、同じような目標に向かって頑張っている多くの鍼灸師にきっと出会えます。

近場で開催されるときは、ぜひ気軽に参加してみてください。

将来の自分のヒントになるような出会いや気づきが、きっとあると思います。

編集後記

吉田:東垣先生、ありがとうございました!

古典文献を読み解き、今の鍼灸教育にどう活かすかを考える姿勢はとても印象的でした。

これから脈診を学ぶ学生の皆さんにも、ぜひこの記事を

ヒントに学びを深めてもらえたらと思います。

間が空いてしまいましたが、

全日本鍼灸学会学術大家2025の研究発表紹介、完結です!!

写真.jpg)