こんにちは!鍼灸校教員の吉田です。

2026年度入学者向けのパンフレットが4月21日に完成しました👏

このパンフレットには

セルフケア動画のQRコードも掲載されています。

鍼灸校ではこれまでにも

セルフケアの情報発信を行ってきましたが

今回はそのシリーズのひとつ

「お灸でセルフケア」動画の内容を掘り下げてご紹介します。

動画では、東垣先生と私・吉田が

「むくみ対策におすすめのツボ(経穴)」を紹介しています。

この記事では

・なぜそのツボを選んだのか

・どのような効果が期待できるのか

について、東垣先生に解説していただきました。

動画のおすすめポイント

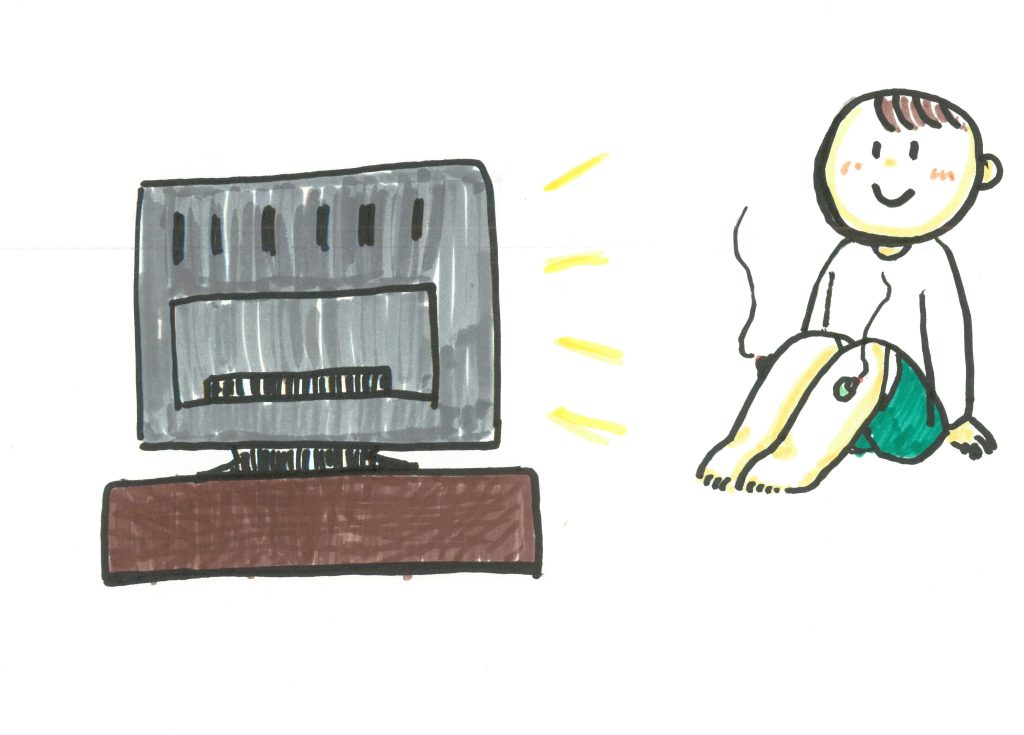

動画では、資格がなくても自分でできるセルフケアとして

台座灸の使い方を紹介しています。

使用時の注意事項などにも触れていますので

在校生や卒業生が患者さんにセルフケアを勧める際の参考にもなります。

🔍 動画内で紹介しているツボ(経穴)

むくみ対策として紹介しているのは、以下の3つのツボです

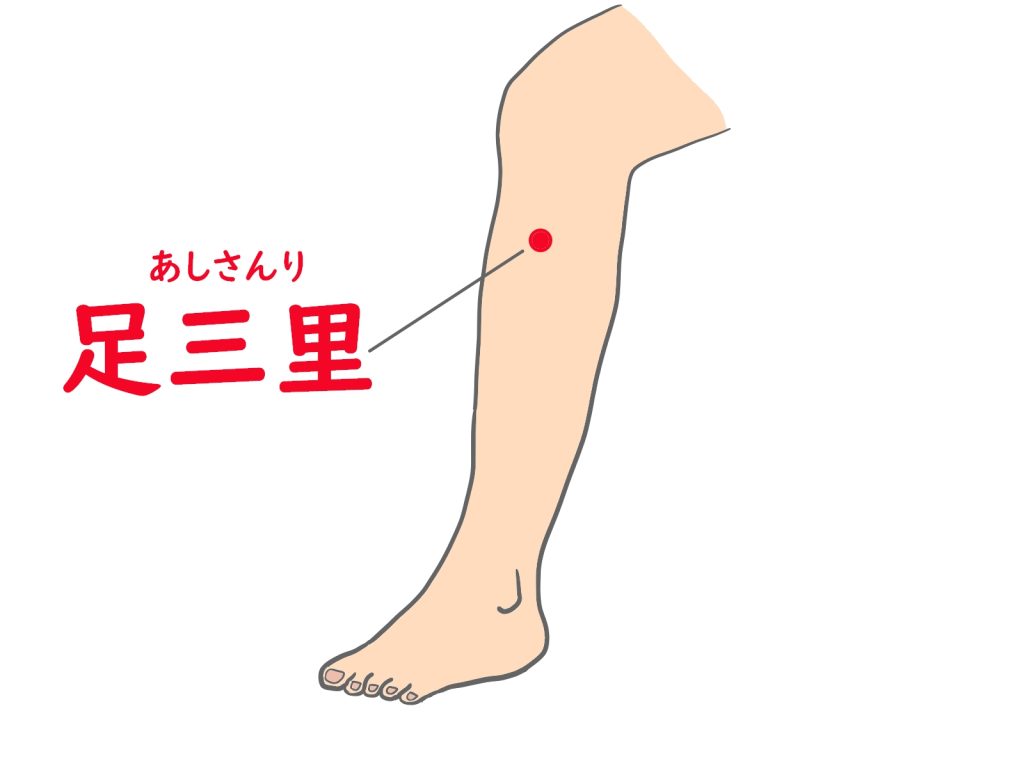

足三里(あしさんり)

膝のお皿の下端から指4本分下、前脛骨筋(足首を上げる筋肉)の中にあります。

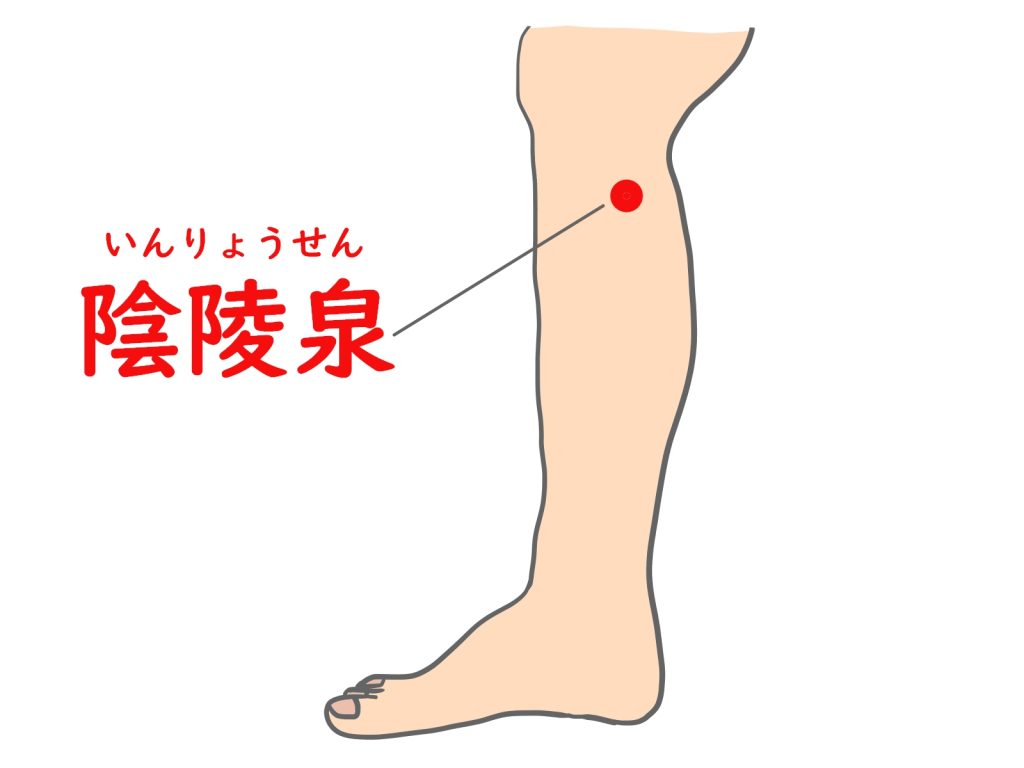

陰陵泉(いんりょうせん)

足三里から内側へ移動し、脛骨(すねの骨)のきわに取ります。

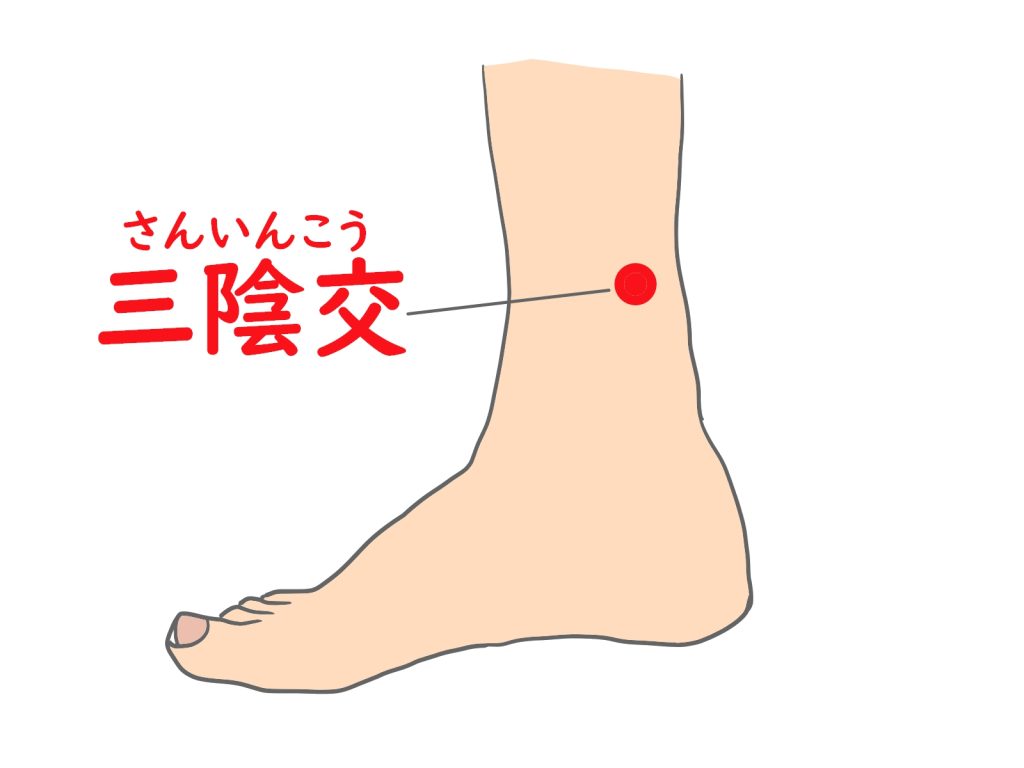

三陰交(さんいんこう)

陰陵泉から下へ降り、内くるぶしから指4本分上にあります。

そもそも「むくみ」とは?

吉田)まずは、東洋医学では「むくみ」は何が原因と考えるのか、解説をお願いします。

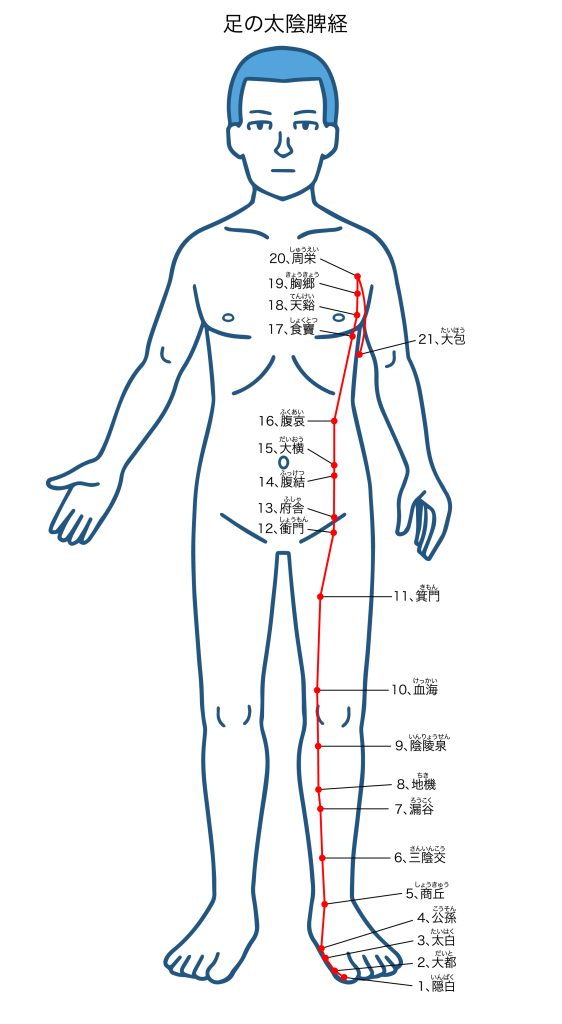

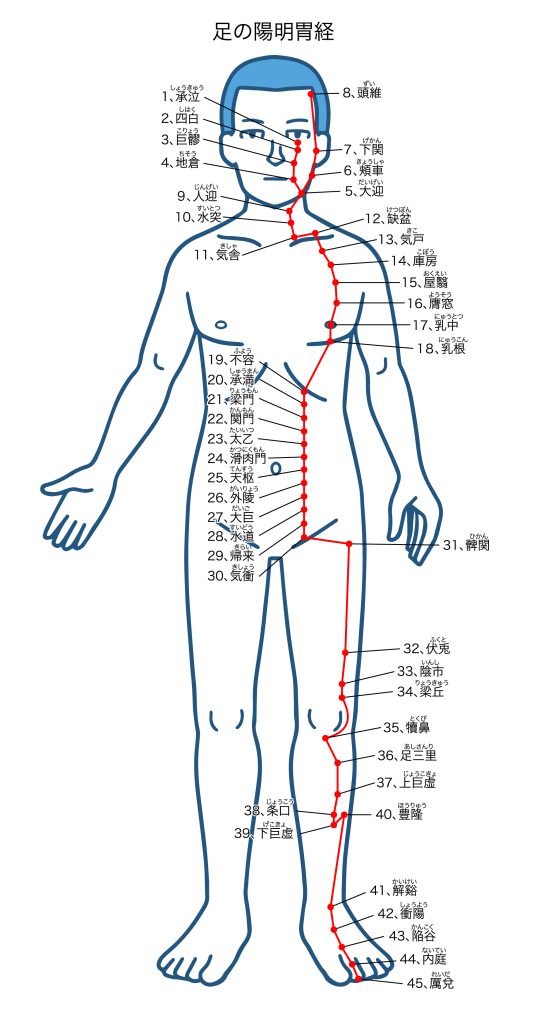

東垣)東洋医学では、身体の変化を「五臓」や「経絡系統」と関連づけて考えます。

教科書では、むくみの原因として「脾 ひ 」や「腎 じん 」の失調が挙げられます。

特に、脾は飲食物の消化吸収を担い、栄養や水分(津液)を全身へ運ぶ「運化作用」があります。

この働きがうまくいかないと、体内に余分な水分(痰湿 たんしつ )が溜まりやすくなり、むくみにつながると考えられています。

むくみの治療

吉田)例えば、むくみの原因が「脾」の失調である場合は、実際の治療も「脾の働きを助ける」

といった治療方針になりますか?

東垣)そうですね。

脈診などで原因が「脾」であるとわかった場合は

「脾経」や、脾と表裏関係にある「胃経」のツボを使うことが多いです。

今回の動画もそうですね。

経絡は体内外をつなぐネットワークのようなものなので

体表にあるツボ(経穴)を通して臓腑の働きを調整することができます。

吉田)胃もまた、脾とともに消化吸収に関わっていますよね。

動画内では、胃経の「足三里」、脾経の「陰陵泉」「三陰交」を使っていました。

東垣先生の中で、使い分けはあるのでしょうか?

東垣)脾経は「上行性(地の気を上げる)」

胃経は「下行性(天の気を下げる)」の気の流れがあります。

津液 しんえき(体液)もこの気の流れとともに移動するため

・下半身のむくみ → 脾経を重視

・上半身(頭顔面など)のむくみ → 胃経を重視

といった使い分けができます。

ツボ(経穴)の選択

吉田)脾経には21穴、胃経には45穴ある中で、今回の3つを選んだ理由はありますか?

東垣)初心者にも比較的わかりやすく取穴しやすいことを意識しました。

それぞれのツボには以下のような特徴があります。

・陰陵泉:脾経の「水穴」で、「水」の性質を持つ腎にも働きかけ、津液代謝に関与する代表的な経穴です。

・足三里:胃経の「土穴」で、「土」の性質を持つ脾・胃の働きを補います。

・三陰交:脾・肝・腎の三経が交わる重要なツボ。特に脾・腎は津液代謝に関与します。

吉田)今の時期、鍼灸校の1年生が東洋医学概論で習う「五行説※」が、ツボの選択の根拠にもなるわけですね。

※世界の構成要素が「木・火・土・金・水」の5種類であるという考え方。ツボ(経穴)にもその性質があてはめられる

吉田)動画では紹介しきれなかったけれど、他にもおすすめのツボはありますか?

東垣)あります。「豊隆 ほうりゅう 」というツボがおすすめです。

これは胃経の「絡穴」で、脾経の作用も補うことができます。

膝のお皿の下から足首のちょうど中間あたり、前脛骨筋の外側に取ります。

東垣)ちなみに、吉田先生だったらどこのツボを選びますか?

吉田)これは優柔不断でずるい解答ですが…

この症状にはこのツボと決められないんです。

例えば

脾の失調とわかったら脾経を中心に足全体を触ります。

そこで冷えや、皮膚に力のないところ、硬さのあるところなどを見つけて

それが偶然、足三里や三陰交だったということが多いです。

なので、人や日によっても選ぶツボが変わりがちです。

東垣)臨床現場での実際は、むしろそういうことの方が多いですよね。

吉田)はい。今回はセルフケアということで始めやすいように

使いやすい、効果の出やすいツボを選びましたが

慣れてきたら、冷えの強い部分に変えたりしてもいいですね。

さいごに

足が重い、だるい、むくんでいる……

そんな症状は病気ではないかもしれませんが、健康的な状態とは言えません。

医療従事者である私たち自身でも、そういう時があります。

でも、わざわざ治療に行くほどでもない……

そんなときこそ、自分でできる「お灸セルフケア」を活用してみてください。

夕食後、テレビを見ながら、寝る前のリラックスタイムに

そっとお灸を据えてみてください。

翌朝、少し身体が軽くなる感覚が得られるはずです。

ぜひ、気軽に試してみてください!

そして、この記事を読んで少しでも東洋医学や経絡経穴に興味を持った方

一緒に学校で学んでみませんか?

写真.jpg)

.jpg)