東洋医学研究班 👉👉👉 脈診班

日本鍼灸理療専門学校 教員の橘です。

今回は脈診班について、東垣先生にインタビューしながらご紹介します。

私も2008年ごろ・・・脈診班に所属していました。懐かしいです。

東洋医学研究班は、脈診班とも呼ばれていますので、

ここでは脈診班と呼ばせてもらいます。

まず「脈診」とはなに?

私たちはからだの具合を診断するために四診(ししん)という方法を用います。

四診とは

「望診(ぼうしん)」:目で見て情報を集める方法。

「聞診(ぶんしん)」:音や匂いから情報を集める方法。

「問診(もんしん)」:質問をして情報を集める方法。

「切診(せっしん)」:触ることで情報を集める方法。

の四つですが、切診のなかには手首の拍動(脈)を施術者の指で診て、

からだの状態を確認する方法があります。それが、脈診です。

活動日時は

毎週木曜日 12時50分 ~14時

橘🎤

脈診班の活動はどんなものですか?

東垣🗣️

東洋医学の脈診は診察のみならず、

脈の状態で治療法まで導き出され、

効果の判定にも用いられます。

その脈診を研究することが大きなテーマですが、

そのためにはまず脈診を身に付けることが必要で、

脈診を修得するための活動でもあります。

脈診ができるようにするためには、

どんな工程を踏んで、日々どんな練習をすればいいのか、

習得するためのプログラムを作ることも目指しています。

橘🎤

たしかに、昔から脈診班では先輩が後輩に教えていましたね。

東垣🗣️

診断にとって重要な「脈診」を、みんなが習得できるように、

練習方法も研究を重ねながら作っています。

習得方法を日々の活動で模索しています。

橘🎤

これもみんなで練習している様子ですか?

東垣🗣️

そうです。手を当てる位置も重要ですが、

どうやってその位置を決めるか、

脈を押す指の力の入れ方なども練習しています。

脈をとる(診る)ためには・・

橘🎤

脈を診るのに大切なことはなんですか?

東垣🗣️

研究班のなかでは、1つ1つステップアップしていく形をとっています。

段階を踏んで、順序立てて、慌てずに習得していくことが大切です。

橘🎤

ステップアップ形式がポイントになっているのでしょうか?

東垣🗣️

その通りです。

1つのことがしっかりできるようになってから、

次のステップに進むのです。

手を使った技術ですから!

頭でわかったつもりでいることでも、

技術としてすぐに手を使ってできるとは限りません。

無意識でもできるようになるまで、

からだで覚えることが大切なのです。

橘🎤

そのために毎日コツコツできることはありますか?

東垣🗣️

もちろんです。

体調によって同じ人でも脈は大きく変わるものです。

毎日同じ人を継続して観察することも重要ですし、

自分の脈を日ごろからさまざまなシーンでチェックすることも重要です。

先輩から後輩へ

橘🎤

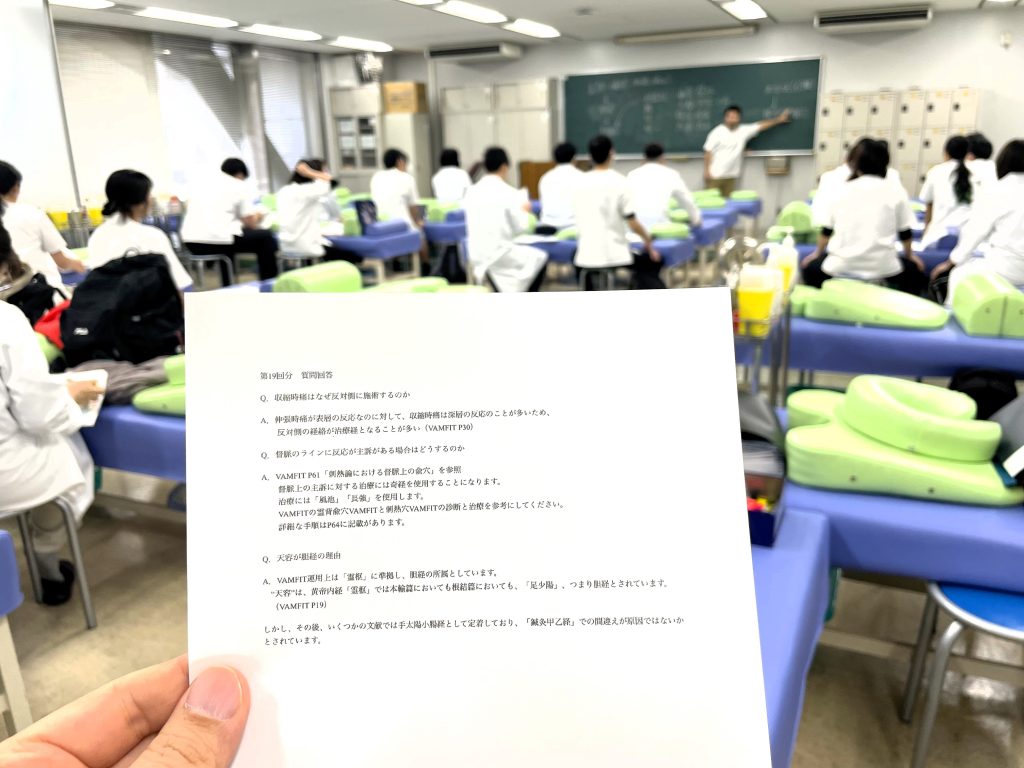

これはどんなシーンですか?

東垣🗣️

こちらは3年生が前に立ち、1年目のメンバーに、

脈診の習得方法を説明しているところですね。

橘🎤

そういえば1年目がみんな1年生とも限りませんよね。

2年生からでも3年生からでも、始められる時から参加してよいシステムですから。

東垣🗣️

そうです。

2年生(2年目のメンバー)は、フォロー役として、

研究班の活動を支えます。

もちろん教員が常に共に指導をしています。

みんなが共有できる表現や視覚化できるツールも探っています。

一つずつできることを増やして

橘

グループワークでは、このように各グループに分かれ、

上級生が指導します。

手の感覚を養うためには、毎日少しずつでも

脈に触れていくことがコツです。

学園祭では脈診班のコーナーがあり、脈をみてもらうことができますよ!

ぜひ体験してみてください。

脈診班の細かい活動はまた次の機会にご紹介いたします。